Claire Franklin Werz

DIE GIPSABGUSSSAMMLUNG VON ULRICH WERZ

Ulrich Werz zum 60. Geburtstag gewidmet

Der vorliegende Beitrag wurde in der FAN Post 2024, S. 39-42 veröffentlicht.

Der Fundnumismatiker und Altertumswissenschaftler Ulrich Werz verstarb am 14. Juni 2023 in Hannover, seinem Wohnort seit 2016. In seiner Zeit in Hannover arbeitete er für das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege, wo er als Numismatiker hohe Maßstäbe für die Erfassung von Fundmünzen setzte; trotz zunehmender Beschwerden durch seine Krebserkrankung konnte er auch kurz vor seinem Tod noch einige Aufsätze und Fundberichte veröffentlichen.

Ulrich Werz wurde in numismatischen Kreisen bekannt durch seine Dissertation „Gegenstempel auf Aesprägungen der frühen römischen Kaiserzeit im Rheingebiet: Grundlagen, Systematik, Typologie, die er an der J. W. Goethe Universität Frankfurt am Main schrieb und 2009 veröffentlichte. Seine Arbeit erlangte eine besondere Aufmerksamkeit in Sammler- und Sondengängerkreisen durch seine kleinere Studie, Gegenstempel auf Reichs- und Provinzialprägungen der römischen Kaiserzeit. Katalog der Sammlung Dr. Konrad Bech, Mainz (Numismatische Gesellschaft Speyer, 2004). Die beiden Studien beschäftigen sich mit Gegenstempeln (Kontermarkierungen), Einstempelungen von Buchstaben, Namen und Zeichen, die nachträglich durch jetzt verlorene Stempel auf die Vorder- oder Rückseiten antiker Münzen in der frühen römischen Kaiserzeit gebracht wurde. Für seine Forschung über Gegenstempel nahm Ulrich Werz etwa 12.100 Einstempelungen auf (Werz 2004, S. 8).

Die Beschäftigung mit Gegenstempeln wirft viele Fragen auf, die eine ganz genaue Untersuchung der verschiedenen Stempeltypen, sowie die Art der Aufbringung der Gegenstempel auf die Münzschrötlinge, erfordert: „Sind die kontermarkierten Münzen systematisch erfasst, werden die Gegenstempel zunächst nach Typen gegliedert. Anschließend können sie bezüglich ihrer Größe, der Form und Anordnung der Buchstaben und deren Stellung im Feld nach individuellen Stempeleisen unterteilt werden. Dies geschieht mittels Vermessen und optischem Vergleich.“ (Werz in Schlüter/Wiegels 1999, S. 308).

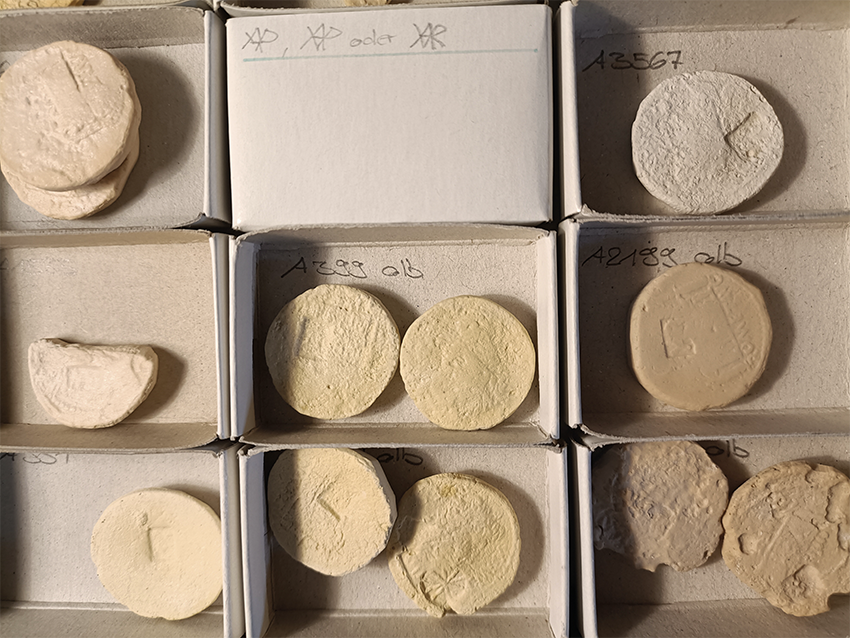

Zu diesem Zweck fertigte Ulrich Werz etwa 7.250 Gipsabgüsse an, da eine fotografische Dokumentation alleine nicht reichte, die genauen Dimensionen der Einstempelungen zu messen. Dafür drückte er die Münzen in Plastilin ab, und die negativen Abdrücke füllte er mit flüssigem Gips auf, um eine positive, einseitige Kopie zu formen.

Die Technik der Gipsabgussherstellung hat eine lange Tradition: Gips, mit chemischem Namen Kalziumsulfatdihydrat (CaSO4 2H20), wurde seit der Antike benützt, um Statuen und andere Plastiken vorzufertigen. Ab dem 18. Jahrhundert fingen Antiquare an, Daktyliotheken, oder Sammlungen von Abgüssen von Gemmen und auch Kopien von Münzen in Gips herzustellen (Knüppel 2009, S. 31 ff.). Gips war natürlich nicht die einzige Substanz, die zur Verfügung stand. Bernhardt Ringelhardt beschreibt im Jahr 1834 eine sehr breite Reihe möglicher Abdrücke, samt Brotteig, Siegellack, Ochsenhorn, Ton und Birkenrinde, jedoch zeigte sich Gips als am besten geeignet, die Umrisse des Münzbildes zu reproduzieren. Solche Gipsabgüsse ließen sich zudem gut fotografieren (Knüppel 2009:34). Sowohl die Universität Göttingen, wo Ulrich Werz seine Meisterarbeit schrieb, als auch die Universität Frankfurt am Main, besitzen Sammlungen von Gipsabgüssen für Studienzwecke. Trotzdem scheint Werz die Technik der Gipsabgussherstellung von alleine gemeistert zu haben. Er schrieb einige Aufsätze darüber und hielt Vorträge und Arbeitsgruppen zum Thema (in, unter anderen, Vindonissa, Brugg, Aargau (Schweiz) im Jahr 1996; Münzkabinett, Landesmuseum Bonn, 1997; und Baden (ebenfalls in Kanton Aargau, Schweiz) 2004).

Während seiner Beschäftigung als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Münzkabinett Winterthur (2002-2014), betreute Werz die Gipsabgusssammlung von Friedrich Imhoof- Blumer (1838-1920), der die Grundlagen für das wissenschaftliche Studium antiker Münzen aus Kleinasien legte und die methodischen Voraussetzungen für die Stempelvergleichtechnik in der antiken Numismatik entwickelte. Dort gehörte es zu seinen Aufgaben, Abgüsse zu fertigen: mehrere Abgüsse von Münzen aus der Sammlung in Winterthur sind auch in seiner privaten Gipsabgusssammlung vorhanden.

Ulrich Werz, der als Kind die Waldorfschule in Stuttgart besuchte, interessierte sich stets für die praktische Seite solcher Arbeiten: er experimentierte mit verschiedenen Gipsmischungen und listete z.B. auf, welche Plastilinarten für seine Zwecke am besten geeignet waren. Er besaß ein Werkkästchen zu diesem Zweck; dieses enthält u.a. alte Zahnbürsten, Stäbchen und andere Geräte zum Formen. Die bereits benutzten Plastilin- Förmchen von den Münzen hob er auch auf. Werz war stets bereit, seine Erfahrungen weiter zu geben: Für das Winterthurer Museumsblatt und die Schweizer Münzblätter schrieb er kurze Anleitungen zur Gipsabgussherstellung mit praktischen Hinweisen für Werkzeuge und Arbeitsmethoden. Dort schrieb er mit typischem Humor über die Gefahren, die eine solche Beschäftigung mit sich bringen kann: „Abschließend sei noch aus eigener Erfahrung geraten, die zuständigen Zollbehörden rechtzeitig zu informieren, wenn man mit den genannten Gerätschaften und Stoffen für die Materialaufnahme ins Ausland reist. Gerade bei Flugreisen wird nicht jeder Zöllner oder Polizist hier sofort das Handwerkszeug eines Numismatikers erkennen wollen. Verwechslungen mit Drogendealern, -kurieren oder Terroristen sind bei rechtzeitiger Ankündigung dann weitgehend ausgeschlossen.“ (Schweizer Münzblätter 2009, S. 57).

Ulrich Werz wurde tatsächlich von Zollbehörden an der Deutsch-Schweizer Grenze mit einer Tüte weißen Pulvers und verschiedenen Geräten aufgehalten und aufgefordert, im Zollamt zu zeigen, wofür genau diese benutzt wurden (mündliche Überlieferung von UW an CFW).

Die Gipsabgusssammlung besteht hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, aus Werz’ Abgüssen gegengestempelter Münzen. Eine genaue Zahl der Stücke ist derzeit aufgrund ihrer Unterbringung in etlichen Fotokartons und Kisten nicht möglich: es sind etliche tausend Stück, aufbewahrt in Streichholzschachtelabteilungen in Agfa Fotokartons, und eine genauere Untersuchung wird in Zukunft notwendig.

Unter den Gipsabgüssen von Ulrich Werz befinden sich mehrere Fälle, wo Gegenstempel in ähnlichen Stellen und Kombinationen auf den Münzschrötlingen angebracht wurden, wodurch er herausfinden konnte, welche Gegenstempel etwa zeitgleich verwendet wurden, und wie sie angebracht wurden (siehe Werz 2004, S. 19). Er konnte auch einzelne Stempel identifizieren und ihre Abnützung über mehrere Einstempelungen nachweisen, zum Beispiel Gegenstempel TIB.AVG (Werz 2004, S. 120, Gegenstempel Slg. Bech, S. 21).

Vorhanden sind beispielsweise mehrere Exemplare der Gegenstempel TIB in quadratischer Vertiefung (Werz Typ 194 ff., es gibt auch Typen mit runder Vertiefung, Werz 2004, S. 109). Die Gegenstempel kommen teilweise auf halbierten Münzen vor. Werz verstand alle diese Gegenstempelungen als ein Geschenk oder eine Sonderzahlung durch Tiberius.

Eine Gruppe, die viel Interesse erregt hat, ist die Gruppe der VAR Gegenstempel, für die Ulrich Werz durch seine Studien eine Datierung von 7-9 n. Chr. feststellte (Werz 2009, S. 823 ff.) und dadurch einen chronologischen Zusammenhang mit Publius Quintillius Varus und der Varusschlacht bestätigen konnte gegenüber abweichenden wissenschaftlichen Meinungen (Werz 2004, S. 140-143). Die Münzen, die relativ häufig in Funden vorkommen (Werz 2003, S. 108), wurden wahrscheinlich durch die Gegenstempel als Geldgeschenke des Varus für die Soldaten gekennzeichnet.

Dr. Busso Peus Nachfolger, Frankfurt am Main, Auktion 420 (1.11.2017), 186..

Werz konnte mehrere Stempeltypen unterscheiden. In seiner Dissertation trägt er 20 verschiedene Haupttypen mit sämtlichen Untertypen zusammen (Werz 2009, S. 823- 846). Durch seine Untersuchungen konnte er 623 Einstempelungen aus 124 verschiedenen Stempeleisen nachweisen und die zunehmende Abnutzung der Stempeleisen verfolgen. Dadurch stärkte er die Theorie Theodor Mommsens (1885), dass Kalkriese- Niewedde bei Osnabrück, wo Tony Clunn ab 1987 archäologische Beweise gefunden hatte, der Ort der Varusschlacht sein konnte. Werz Untersuchungen zu den Gegenstempeln von Kalkriese erweckte bereits großes Interesse bei dem Kalkrieser Kongress von 1996 (siehe Berger, NNB 11/1996, S. 24-25). Unter den Gipsabgüssen in Werz Sammlung sind etwa 50 VAR Gegenstempel von verschiedenen Fundorten vorhanden, von denen die meisten so schlecht erhalten sind, dass sie für Laien kaum identifizierbar sind: sie sind alle auf auffällig abgenutzten sind gut lesbar. Dazu gibt es einen „Stempel – Irrtum“ und eine „Imitation“.

Auch die Anbringungsart der Gegenstempel interessierte Ulrich Werz. In seiner Sammlung sind etliche Hundert kleine Kupferplättchen, die Produkte eines Experiments mit selbstgemachten Gegenstempeln sind. Die Versuche hängen mit Werz’ Vortrag für den Kalkrieser Kongress in Osnabrück von 2.-5. September 1996 zusammen, wo er die Ergebnisse seiner Stempelungsversuche beschreibt und die Plättchen dokumentiert, die durch die verschiedenen Arten entstanden, die nachgemachten Gegenstempel zu schlagen. Auch die dazugehörenden Prägestempel, die er aus Holz und Eisen nachschnitt, waren dabei. Dadurch gewann Werz ein Gefühl, wie die Prägetechnik die Form der eingeschlagenen Einstempelungen beeinflusste.

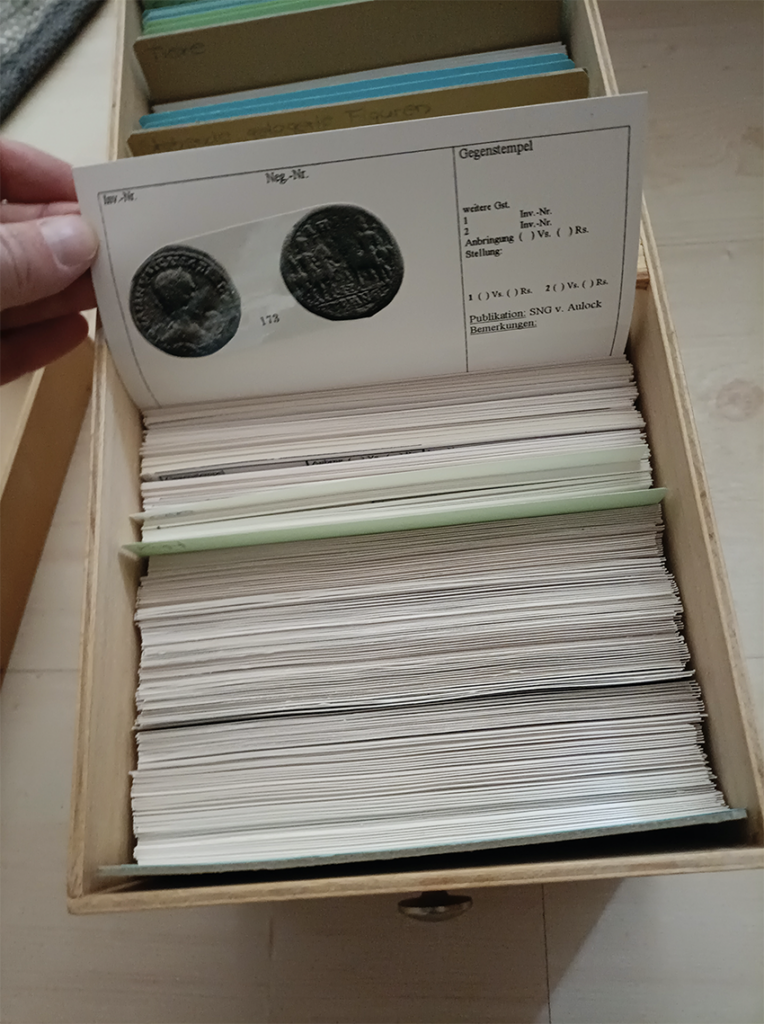

In seinen letzten Jahren machte Ulrich Werz wenig mit Gipsabgüssen: seine Interessen galten eher der Erfassung von Fundmünzen und den Möglichkeiten der digitalen Numismatik. Trotz schwerer Krankheit blieb er gut vernetzt mit seinen Kollegen, sowohl in Hannover als auch in europäischen numismatischen Kreisen, mittels Internet und über seine Academia.edu Seite, die er sehr pflegte. Er bewahrte seine Sammlung in seiner Ahlemer Wohnung auf. Die Gipsabgusssammlung und die dazugehörenden wissenschaftlichen Unterlagen, beispielsweise seine Karteikärtchen über Gegenstempel, vermachte Ulrich Werz in seinem Testament der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Ich hoffe, dass das wissenschaftliche Interesse an diesem spannenden Gebiet weitergeht.

Mein Dank gilt Herrn Joachim Stollhoff (Weil am Rhein) für seine Korrekturen.

Literatur

- Berger 1996: Frank Berger, Rom, Germanien und die Ausgrabungen von Kalkriese, Numismatisches Nachrichten Blatt 11/1996, 21-27.

- Berger 1999: Frank Berger, Kalkriese: Die römischen Fundmünzen. In: Schlüter 1999,271 ff.

- Franklin Werz: 2023 Claire Franklin Werz, Ulrich Werz (1964-2023), www.muenzenwoche. de/news/ulrich-werz-1964-2023/

- Knüppel 2009: Helge C. Knüppel, Daktyliotheken: Konzepte einer historischen Publikationsform. Ruhpolding 2009.

- Mommsen 1888: Theodor Mommsen, Die Örtlichkeit der Varusschlacht, Berlin 1885 (=Gesammelte Schriften, Bd. IV, Berlin 1906, S. 200-246).

- Ringelhardt 1834: Bernhard Ringelhardt, Die Kunst, alle Arten Abgüsse und Abdrücke von Münzen, Medaillen, Cameen, Glaspasten, Käfern, Insekten &c. in Stanniol. Gyps, Schwefel, Wachs, Siegellack, Hausenblase, Leim, Alaun, Salpeter, Metall, Glas, Thon, Holzmassen &c., auf’s sauberste und vollkommenste zu verfertigen, nebst Anweisung zum Abklatschen und Beschreibung der neuesten franzoesischen Clichiermaschinen. Quedlinburg und Leipzig 1834.

- Schlüter/ Wiegels 1999: Wolfgang Schlüter/ Rainer Wiegels (Hrsg.), Rom, Germanien und die Ausgrabungen von Kalkriese. Internationaler Kongress der Universität Osnabrück und des Landschaftsverbandes Osnabrücker Land e. V. vom 2. bis 5. September 1996. Osnabrücker Forschungen zu Altertum und Antike-Rezeption 1, Osnabrück 1999.

- Werz 1999: Ulrich Werz, Gegenstempel auf Kupfermünzen des Augustus im Rheingebiet. Vorbericht über eine Neuaufnahme. In: Schlüter / Wiegels 1999, 305 ff.

- Werz 2003: Ulrich Werz, Zum Varus-Gegenstempel aus Sanne, Stendhal, Mainzer Zeitschrift 98, 2003, 107 ff.

- Werz 2004: Ulrich Werz, Gegenstempel auf Reichs- und Provinzialprägungen der römischen Kaiserzeit. Katalog der Sammlung Dr. Konrad Bech, Mainz. Schriftenreihe der numismatischen Gesellschaft Speyer e. V. Bd. 45, Speyer 2004.

- Werz 2009: Ulrich Werz, Mit Kochlöffel und Zahnbürste. Zur Abformung von Münzen und Kleinobjekten. Schweizer Münzblätter 59, 2009, No. 234, 59-60.

- Werz 2009: (Dissertation) Ulrich Werz, Gegenstempel auf Aesprägungen der frühen römischen Kaiserzeit im Rheingebiet : Grundlagen, Systematik, Typologie. Online abrufbar unter https://publikationen. ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/ docId/6876

Sammlungen (Links aufgerufen November 2023)

- Goethe Universität Frankfurt am Main, Abgusssammlung https://sammlungen.hs-fhg. geschichte.uni-frankfurt.de/sammlung/1/ abguss-sammlung-originalsammlung-undfotosammlung- der-klassischen-arch-ologiea- institut-f-r-arch-ologische-wissenschaften- abt-i/).

- Georg-August Universität Göttingen, Abgusssammlung https://www.uni-goettingen.de/de/137334. html;

- Münzkabinett Winterthur, www.stadt.winterthur. ch/muenzkabinett

< zurück zu Arbeiten zur Geld-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte